健康知识

孩子耳朵疼,家长千万不要大意!

- 文:儿科

- 审校:邢露

- 日期:2025-02-12

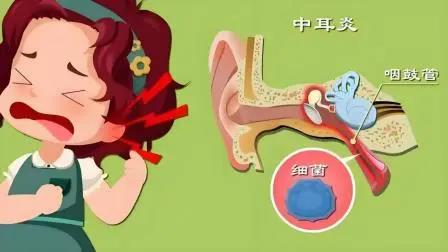

孩子如果忽然感觉耳朵疼、听不见声音,甚至流出脓液,出现这种情况,可能是发生了急性化脓性中耳炎,今天小编就和家长科普一下其相关知识。

定义

急性化脓性中耳炎是中耳黏膜的急性化脓性炎症。好发于儿童、冬春季多见,常继发于上呼吸道感染。

病因

主要致病菌为肺炎球菌、流感嗜血杆菌、溶血性链球菌、葡萄球菌等。

感染途径

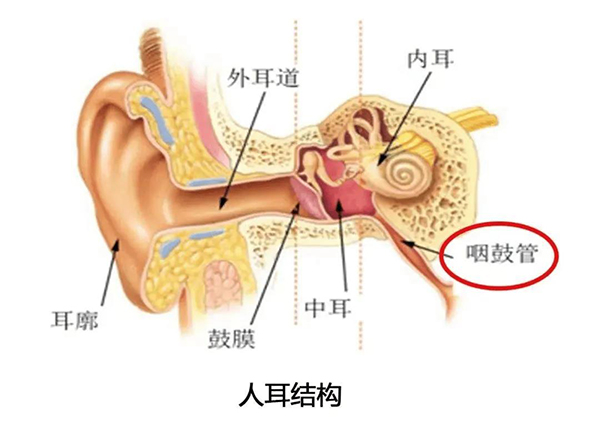

咽鼓管途径

急性上呼吸道感染。急性传染病,如猩红热、麻疹、百日咳等。不当的捏鼻鼓气或擤鼻涕:例如游泳或跳水、细菌沿咽鼓管进入中耳。婴幼儿咽鼓管管腔短、内径宽、鼓室口位置低,咽部细菌或分泌物易逆行侵入鼓室。

外耳道鼓膜途径

鼓膜穿刺、鼓室置管、鼓膜外伤,致病菌由外耳道直接进入中耳。血行感染 极少见。

临床表现

耳痛:

鼓膜穿孔前疼痛剧烈,搏动性跳痛或刺痛,可向同侧头部或牙齿放射,鼓膜穿孔流脓后耳痛减轻。

听力减退及耳鸣:

初期明显耳闷、低调耳鸣和听力减退。鼓膜穿孔排脓后耳聋反而减轻,有的患者可伴眩晕。

流脓:

鼓膜穿孔后,耳内有液体流出,初为脓血样,以后变为黏脓性分泌物。

全身症状:

可有畏寒、发热、倦怠、食欲减退。小儿较重,常伴呕吐、腹泻等类似消化道中毒症状。一旦鼓膜穿孔,体温很快恢复正常,全身症状明显减轻。

温馨提示

现在是甲流高发期,如果孩子出现发烧、耳朵疼,听力下降等症状,要及时就医,以免延误病情。

治疗

全身治疗

一般可用青霉素类、头孢菌素类等药物。抗生素需使用10天左右,或流脓停止后继续用药一周。

局部治疗

鼓膜穿孔前:

可用1%酚甘油滴耳,消炎止痛。

1%麻黄碱和含有激素的抗生素滴鼻液交替滴鼻,可改善咽鼓管的引流,减轻局部炎症。

鼓膜穿孔后:

先用3%过氧化氢彻底清洗,并拭净外耳道脓液。

局部用抗生素水溶液滴耳,禁止用粉剂,以免与脓液结块影响引流。

脓液减少、炎症逐渐消退时,可用甘油或乙醇制剂滴耳。

病因治疗

积极治疗鼻腔、鼻窦、咽部与鼻咽部慢性疾病,如肥厚性鼻炎、慢性鼻窦炎、腺样体肥大等,有助于防止中耳炎复发。

护理措施

保持耳部清洁卫生,外耳道通畅。在进行洗头、洗澡等动作时,尽量避免脏水入耳,以免引发感染。不要经常采用棉棒,挖耳勺等不洁物品,抠挖外耳道,以免加重感染。根据医嘱使用抗生素。清理外耳道脓液,可用抗炎药水局部浸泡如:左氧氟沙星滴耳液。黏稠脓液可用双氧水清理,再用耳部抗炎药水治疗。积极治疗鼻腔疾病,擤鼻涕不能用力和同时压闭两只鼻孔,应交叉单侧擤鼻涕。在与单侧听力下降病人沟通时,尽量靠近健侧。与双侧耳聋病人沟通时,适当提高音量,以病人能够听清为宜。

预防

定期清洁耳朵,避免耳内分泌物积聚,以减少细菌滋生的机会。可以用温水清洗耳朵,但不要使用过于深入的耳勺或棉签,以免损伤鼓膜。预防感冒可以减少急性化脓性中耳炎的发生风险。

注意保暖,保持室内空气流通,避免接触感冒患者等。避免用力擤鼻涕,可导致鼻腔内的分泌物堵塞咽鼓管,从而引发急性化脓性中耳炎。应定期清洁鼻腔,保持鼻腔通畅。积极的处理鼻腔、鼻窦和鼻咽部的疾病;若有鼻息肉者,应及时做鼻息肉切除术。避免长时间佩戴耳机,可导致耳朵疲劳和损伤,从而增加急性化脓性中耳炎的风险。避免去不符合卫生标准的场所游泳,防止细菌侵犯中耳组织,降低急性化脓性中耳炎的发病风险。冬春季节,应当注意尽量不要去人多拥挤的公共场所,避免感染病原微生物,防止出现急性化脓性中耳炎的情况。