健康知识

小心沉默的草丛“杀手”!

- 文:感染科 冷夏秋

- 审校:邢露

- 审核:邵蔚

- 日期:2025-08-13

赵大爷(化名)常年居家务农,72岁了,每天还忙着种地、饲养家畜、维修自家房屋,平日身体还算硬朗,可近日,一场突如其来的“高热”让他陷入了生命危局!

起初,赵大爷发热,还伴有周身乏力、酸痛、咳嗽、咳痰、胸闷气短的症状,还以为是普通感冒,后来在当地医院检查发现“肺炎、肝功异常”后住院治疗。不成想,赵大爷反复高热不退,复查化验发现白细胞低下,血小板竟只有40*109/L(正常值125-350*109/L)!病情进展迅速,紧急转诊于我院并收入感染疾病科救治。

入院完善多项检查后,发现赵大爷已并发呼吸衰竭,肝损害,横纹肌溶解等多种并发症!给予积极氧疗,抗感染,保肝,补液支持等治疗。考虑患者发热伴血小板降低,而且务农、饲养家畜,多次询问患者告知近阶段有可能曾被草丛中的虫子叮咬,感染科医护团队第一时间想到一个可怕的疾病—“发热伴血小板减少综合征”,是一种由“新型布尼亚病毒”感染所引发的疾病,俗称“蜱虫病”。遂立即检测“新型布尼亚病毒核酸”结果阳性,不出所料!诊断明确后患者第一时间转往专科医院进一步积极救治。

感染科王涛主任医师表示,盛夏季节,是蜱虫的活跃期,人们在享受旅游、登山、露营等野趣生活的同时,要注意警惕这不起眼的小虫子,可能带来严重的生命威胁。

什么是“蜱虫”

蜱虫,外号“草爬子”、“狗豆子”,是栖息在草丛、树林等环境中的吸血鬼。它只有芝麻大小,八条腿(蛛形纲),通过叮咬人和动物来吸血生存,且不易被察觉。被叮咬后可能出现皮肤局部红肿、疼痛或者出现小硬结或水疱等。蜱虫可携带多种病原体,可能传播严重疾病(比如发热伴血小板减少综合征 简称SFTS),是户外活动的“沉默杀手”!

SFTS是啥病,症状像感冒却很凶险

发热伴血小板减少综合征(简称SFTS)是一种由蜱虫叮咬传播“新型布尼亚病毒”引起的危险疾病。它最突出的两个表现就是:持续高烧不退(常超38℃)和身体里负责止血的“血小板”数量严重减少。导致容易出现瘀青、牙龈出血甚至内脏出血,还常伴有乏力、恶心、呕吐、腹泻等症状。部分患者(尤其是老人或体弱者)病情凶险,可能出现抽搐、嗜睡、意识障碍,甚至可能出现多器官衰竭危及生命。

流行病学特征

这种病多发生在山区和丘陵地区,全年均可发病,春夏季高发。经常在野外劳作的农民,喜欢户外爬山、垂钓,露营直接坐卧草地的人,都是可能中招的高危人群。新型布尼亚病毒(SFTSV)的传播途径主要是被带病毒的蜱虫叮咬,人与人之间也可因直接接触患者血液、排泄物及其污染物传播。

夏天必备“防蜱大秘籍”

防蜱关键做好“穿、喷、避、查、除”:

1.野外活动时穿长袖长裤,让蜱虫无处下口;

2.裸露皮肤和衣物喷含DEET(避蚊胺)或派卡瑞丁的驱虫剂;

3.尽量走步道中央,避免长时间坐卧草丛灌木;

4.活动后尽快淋浴并仔细检查全身(特别是头皮、腋下、腿根等隐蔽处)以及检查和衣物和装备。家中宠物定期驱虫并检查;

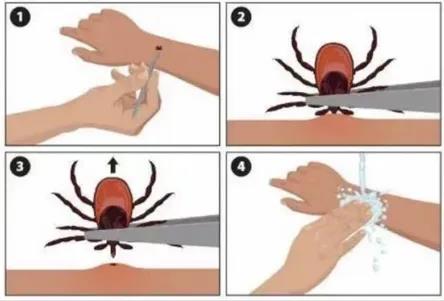

5.发现蜱虫叮咬别硬拔、别捏爆、别烫它,用尖镊子垂直贴近皮肤夹稳头部缓慢拔出,消毒伤口并观察身体,一定要警惕蜱虫的口器残留在皮肤里,必要时建议及时就医处理。

安心拥抱自然,记住“三件事”

感染疾病科医护团队温馨提醒,自然很美,但小小的蜱虫暗藏风险。别怕!记住出门防蜱虫,发烧要警惕,及时就医并主动告知暴露史。这个病虽然可能很凶险,但只要“细心防、早发现、早治疗”,绝大多数人都能平安康复。

感染疾病科专家诊:

王涛 主任医师

出诊时间:

周一全天、周四上午